Die Debatte um Corona-Tracking Apps wird sehr hitzig geführt. Von manchen werden sie als das Allheilmittel schlechthin angepriesen und leidenschaftlich begrüßt, von anderen werden sie verteufelt und ebenso leidenschaftlich abgelehnt. Da hilft es auch nicht, dass es nicht die eine Corona-Applikation gibt, sondern weltweit eine Vielzahl an solchen Apps in sehr unterschiedlichen Ausführungen. Um für Klarheit in dieser Diskussion zu sorgen, soll es in diesem Beitrag darum gehen…

… warum eine Corona-Tracking App überhaupt nötig ist,

… welche App überzeugend ist und welche nicht,

… was dieses Pan European Privacy Protecting Proximity Tracing (PEPP-PT) ist,

… welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, dass eine Corona-App Deutschland erfolgreich bei der Virusbekämpfung unterstützen kann,

… wie die voraussichtliche Erfolgsrate einer solchen Corona-App denn nun wirklich ist und

… warum – trotz aller berechtigten Kritik – eine solche Anwendung (mit Einhaltung europäischer Datenschutzstandards) ein weiteres wichtiges Werkzeug im Kampf gegen COVID-19-Infizierungen sein kann.

Warum ist eine Corona-App überhaupt nötig?

Nach bisherigem Erkenntnisstand und wissenschaftlichen Berechnungsmodellen ist ein manuelles Tracking der Kontaktpersonen von infizierten Person zu langsam, um eine Ausbreitung von COVID-19-Erkrankungen effektiv zu verhindern.

Hinzu kommt, dass derzeit mit der aktuellen Lage, Grundrechte und Menschenrechte massiv eingeschränkt werden. Zum einen steht natürlich die Gesundheitsfrage im Vordergrund: Nach offizieller Zahl (die natürlich nur einen Bruchteil der tatsächlichen Fälle umfasst und höchst politisch ist), sind weit über 1,4 Millionen Menschen mit COVID-19 infiziert und bereits über 82.000 Menschen an dem Corona-Virus gestorben (Stand: 08.04.2020).

Zum anderen gibt es die einschneidenden und recht folgenschweren Auswirkungen, die mit den ergriffenen Maßnahmen (z. B. Ausgangsbeschränkungen) einhergehen. Neben wirtschaftlicher, kultureller und sozialer Strapazierung, sind auch emotionale und psychische Belastungen die Konsequenz. Experten warnen z. B. von der Zunahme von häuslicher Gewalt und sexuellen Übergriffen.

„Wir müssen leider mit dem Schlimmsten rechnen“

Jörg Ziercke (Bundesvorsitzender der Opferschutzorganisation Weißer Ring)

Um diese vielschichtige Krise zu überwinden, soll solch eine „Corona-App“ dazu beitragen, Infektionsketten zu unterbrechen und letztlich die Ausgangsbeschränkungen zu lockern. Dieser Kontext ist wichtig und auch aus Sicht der Menschenrechte grundsätzlich zu begrüßen. Doch wie könnte eine solche App gestaltet sein, ohne andere Menschenrechte zu untergraben und ein weiteres Überwachungsinstrument für den Staat einzuführen?

Handyortung ist nicht die Lösung

Eines ist klar: Nicht so, wie es die Bundesregierung ursprünglich vorhatte. Auf Vorstoß vom Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sollte mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes (IfGS) die Möglichkeit einer Handyortung eingeführt werden. Dies traf nicht nur auf scharfen Widerstand des Koalitionspartners, der SPD, sondern wurde auch entschieden von Datenschützern und NGOs kritisiert, da dies einen massiven Eingriff in die Grundrechte bedeutet hätte. Die Verhältnismäßigkeit war nicht mehr gegeben und der Nutzen der GPS-Daten wurde berechtigterweise stark angezweifelt. Diese Methode wurde aus dem Entwurf zur Änderung des IfGS gestrichen – den Kritiker*innen sei Dank.

And the winner is: Bluetooth Low Energy Beacon Technology

Die Lösung heißt dagegen: Bluetooth Low Energy Beacon Technology, eingebettet in einem datenschutzkonformen System.Das Grundgerüst der Technologie ist schon seit Jahren entwickelt und wurde nun mit Hilfe eines großen multi-nationalen europäischen Teams aus Wissenschaftler*innen, IT-Fachleuten und einzelnen Unternehmen rund um das Fraunhofer Institut für Nachrichtentechnik (Heinrich-Hertz-Institut) und mit Beteiligung des Robert-Koch-Instituts (RKI), dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sowie Berater*innen des Bundesdatenschutzbeauftragten weiterentwickelt. Das Produkt aus dieser Symbiose: Pan European Privacy Protecting Proximity Tracing, kurz: PEPP-PT.

PEPP-PT: Wie soll das in der Praxis funktionieren?

Auch wenn einige Details noch ausstehen, schaut die bisherige Funktionsweise wie folgt aus: Hat man die App, die PEPP-PT verwendet, freiwillig installiert, verschickt das Smartphone regelmäßig per Bluetooth eine ID (keine Telefonnummer!). Gleichzeitig hält die App Ausschau nach ID-Signalen der anderen Nutzer*innen, die sich in der Nähe befinden. Das System generiert diese IDs, die immer nur temporär existieren, damit die Nutzer*innen nicht identifizierbar sind. Befinden sich die Smartphones für eine gewisse Zeit in der Reichweite der jeweils anderen, tauschen sie ihre IDs aus und speichern sie verschlüsselt lokal auf dem eigenen Handy ab, um im Fall einer Infektion andere freiwillig zu warnen.

Diese ausschließlich auf den Geräten gespeicherten anonymisierten IDs werden nach 21 Tagen automatisch gelöscht und nicht in einer Cloud gespeichert. Damit unterscheiden sie sich fundamental von den vielerorts in Asien eingesetzten Corona-Apps, die gleichzeitig auch GPS-Signale aufzeichnen und das gesamte Datenpaket an staatliche Stellen melden.

Die Technologie PEPP-PT ist zwar schon entwickelt, wird aber derzeit noch getestet, bevor sie marktreif als App heruntergeladen werden kann. Experten gehen davon aus, dass dies Ende April sein könnte, wobei noch kein offizielles Datum genannt wurde.

Privacy by Design ist der Schlüssel zum Erfolg

Wichtig: Die Privatsphäre ist gefährdet, wenn einzelne Personen identifizierbar sind, etwa anhand einer Telefonnummer, technischer Daten des Handys oder über ihr Bewegungsprofil. Dies gilt es unbedingt zu verhindern, um Zustände wie in Südkorea zu vermeiden. Mit einer Corona-App werden dort sensible Informationen über Infizierte preisgegeben, was zu teilweise heftigen Hetzkampagnen führt, die die Gesundheit der bereits Infizierten und deren Angehörigen zusätzlich psychisch extrem belastet. Dies ist eine Folge, die es unbedingt zu vermeiden gilt!

Besser macht es hier Singapur mit der App TraceTogether, die diese sensiblen Informationen nicht öffentlich teilt und damit auf einem ganz ähnlichen Konzept wie PEPP-PT aufbaut. Nichtsdestotrotz besteht auch hier ein wichtiger Unterschied zur europäischen Technik: Nutzer*innen mit der Corona-App mit PEPP-PT sind nicht identifizierbar gegenüber dem Staat. Und dies ist eine der wichtigen Voraussetzungen, die unbedingt erfüllt sein müssen, damit solch eine Corona-App in den liberal-demokratischen Ländern Europas Verbreitung finden kann.

Zehn konkrete Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen

- Freiwilligkeit zur Entscheidung über die Nutzung

- Enge Zweckbindung

- Pseudonymisierung der Daten

- Verschlüsselung der Daten auf den Servern

- Verschlüsselung der lokal gespeicherten IDs auf den Handys

- Server vor Zugriff von Unbefugten schützen

- Löschung der gespeicherten Daten, wenn eine Infektionsgefahr nicht mehr gegeben ist

- Geringe Fehlerquote durch ausreichende Testings und Signalstärkemessungen

- Selbstverpflichtung des Robert-Koch Instituts zum schnellen Testen

- Selbstverpflichtung der Politik, die Freiwilligkeit nicht nachträglich einzuschränken

Wird eine solche Corona-App das Ziel erreichen, dass sich Betroffene umgehend in Quarantäne begeben?

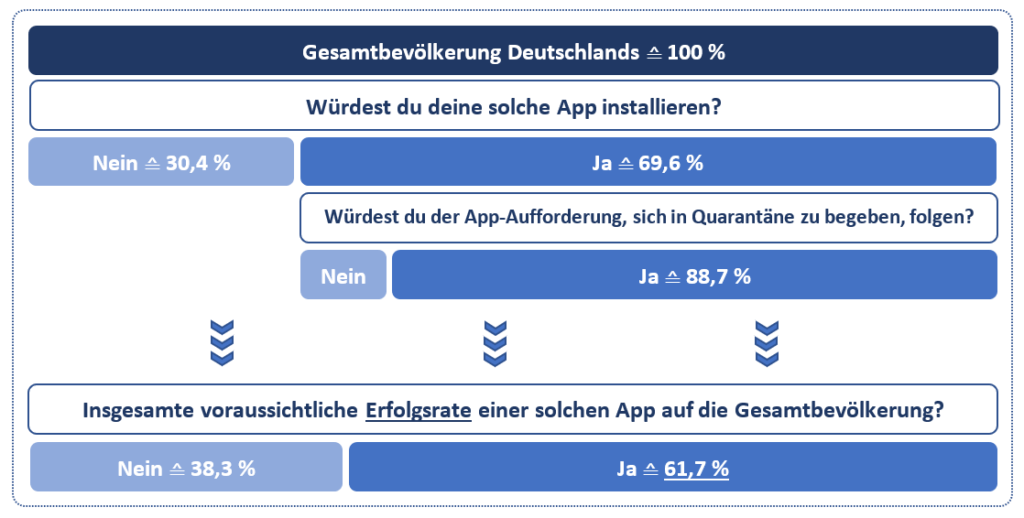

Laut einer repräsentativen Umfrage sind derzeit ungefähr 70 % der Menschen in Deutschland bereit, eine solche App zu installieren. Von diesen 70 % würden ungefähr neun von zehn Nutzer*innen (89 Prozent) der Anordnung der App, sich in häusliche Quarantäne zu begeben, Folge leisten. Dies entspricht 61,7 Prozent der Bevölkerung in Deutschland und bedeutet, dass es – nach derzeitigem Wissensstand – einigermaßen realistisch ist, anzunehmen, dass eine solche App eine Erfolgsrate von ungefähr 62 % haben könnte. Nun stellt sich die Frage, ob 62 % ausreichend ist?!

Ist eine voraussichtliche 62-prozentige Erfolgsrate ausreichend?

Kurze Antwort: Najaaa!

Längere Antwort: ein zurückhaltendes, aber dennoch deutliches Ja!

Wie Christophe Fraser vom Big Data Institute in Oxford, der an der Entwicklung einer britischen Corona-App beteiligt ist, festhält, müssen mehr als 60 Prozent der Bevölkerung solch eine Anwendung installieren. Diese Zahl wird immer wieder in den Raum geworfen, wobei eine entscheidende Sache dabei unklar bleibt: Sind in diesen „60+ % müssen die App nutzen“ berücksichtigt, dass ungefähr 11 Prozent der Nutzer*innen, die diese Applikation zwar installiert haben, eben nicht der Anordnung der Software, sich in häusliche Quarantäne zu begeben, Folge leisten würden?

Es ist wichtig festzuhalten, dass es für die Erfolgsrate fundamental wichtig ist, dass so viele Menschen wie möglich diese App (freiwillig) installieren. Mit anderen Worten, fast alle Menschen, die ein Smartphone in Deutschland haben (81 Prozent), müssten die App installieren, damit überhaupt der erwünschte Effekt (Eindämmung der Infizierungen) erfolgen kann.

Herausforderung I: Eingeschränkte Freiwilligkeit

Mit dieser Erkenntnis lässt sich die Kritik des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg, Dr. Stefan Brink, und seiner Referentin, Clarissa Henning, gut nachvollziehen. Beide merkten kritisch an, dass einerseits eine Freiwilligkeit unbedingt notwendig wäre, und andererseits, dass diese vermeintliche Freiwilligkeit faktisch nicht mehr gegeben wäre, wenn der gesellschaftliche und politische Erwartungsdruck so hoch ist, sodass nicht mehr von einer wirklichen Freiwilligkeit gesprochen werden kann.

Neben diesem Erwartungsdruck wird gleichzeitig in Aussicht gestellt und argumentiert, dass dann die Ausgangsbeschränkungen gelockert werden. Dies ist ein unmittelbarer Trade-Off, der es zumindest verdient hat, hinterfragt zu werden. Eine solche Kosten-Nutzen-Abwägung (die Ausgangsbeschränkungen werden abgeschafft, wenn die App installiert wird) schränkt die faktische Freiwilligkeit weiterhin ein.

Doch auch wenn diese Freiwilligkeit zumindest gefühlt einschränkt ist, liegt objektiv gesehen immer noch eine Freiwilligkeit vor. Dies lässt sich nicht abstreiten. Ebenso ist in diesen 62 Prozent bereits berücksichtigt, dass eben nicht alle Smartphone-Besitzende eine solche App installieren und ebenso, dass nicht alle Nutzer*innen der Anordnung der App folgen. Übrigens: Auch Justizministerin Christina Lambrecht und Bundesdatenschutzbeauftragter Ulrich Kelber sind sich einig, dass die Freiwilligkeit einer der entscheidenden Aspekte überhaupt ist, damit eine solche Corona-App in Deutschland überhaupt funktionieren kann und darf.

Herausforderung II: Was ist die Fehlerquote?

Eine andere Frage, die die Erfolgsrate massiv einschränken kann und wird, ist die Frage, wie hoch die Fehlerquote der App ist:

- Meldet die Applikation zu viele falsche Warnungen sinkt die Akzeptanz der Nutzer*innen, sich in Quarantäne zu begeben.

- Meldet die Corona-App zu wenige richtige Warnungen wird die Infektionskette nicht unterbrochen.

Derzeit lässt sich noch nicht bewerten, wie zuverlässig und effektiv die Bluetooth-Technologie funktionieren wird. Beispielsweise ist es wichtig, festzustellen, ob Personen einen direkten Kontaktaustausch hatten (z. B. ein Gespräch) oder ob sie voneinander räumlich getrennt waren (z. B. anliegende Nachbarn durch die Wohnwand). Mit Signalstärkemessungen werden solche Risiken zwar minimiert, doch es bleibt abzuwarten, wie hoch die Fehlerquote in der Praxis ist.

Auch weniger als 60 % sind gut!

Neben all den Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, sollten wir diesen Schritt wagen. Auch wenn Dr. Stefan Brink und Clarissa Henning resümieren, dass dieses Instrument der Eindämmung „weder technisch noch rechtlich noch sozial erfolgsversprechend“ sei und man hier kein „soziales Experiment“ starten darf, muss ich dieser Einschätzung widersprechen. Gerade diese angespannten und komplizierten Zeiten verlangen von uns, dass wir kreativ nach Lösungen suchen. Wie anfangs dargestellt, ist eine manuelle Rückverfolgung der Infizierungen nicht ausreichend. Eine digitalisierte Unterstützung scheint unabdingbar. Auch wäre es überraschend, wenn wir uns in unser hoch-digitalisierten Zeit technischen Teillösungen kategorisch verschließen würden.

Aber auch wenn die Akzeptanz in der Bevölkerung niedriger ausfallen sollte als derzeit hypothetisch angenommen, besteht berechtigte Hoffnung. Wie beispielsweise der Epidemiologe Marcel Salathé unterstreicht, werden wir auch schon eine „starke Wirkungskraft“ haben, wenn lediglich 40 Prozent der Bevölkerung eine solche App verwenden würden. Selbstverständlich muss gelten, dass solch eine App nicht das einzige Instrument der Prävention sein kann. Vielmehr muss die Ausbreitung von COVID-19-Erkrankungen verhindert werden, indem man zahlreichen Maßnahmen verzahnt: Freiwilliges Corona-Tracking per App, aber auch weiterhin Sicherheitsabstände einhalten, ausführliche Handhygiene und gute Husten- und Nies-Etiquette pflegen, Menschengruppen vermeiden und besondere Schutzmaßnahmen für Risikogruppen ergreifen.

In diesem Sinne: Ja, zur Corona-App mit PEPP-PT! Wir und die Welt brauchen diese Privacy by Design Technologie! Lasst uns Leben retten!

Siehst du das auch so? Teil mir doch deine Meinung unten in den Kommentaren mit!